উনবিংশ শতাব্দীর শেষ আর বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিককার কথা। তখনও মানুষ যানবাহন বলতে ঘোড়ার গাড়ির উপরেই বেশি নির্ভরশীল। ইঞ্জিন চালিত গাড়ি আবিষ্কার হবার পর হঠাতই যাতায়াত ব্যবস্থা বদলে যেতে শুরু করলো। কিন্তু তখনকার সময়ে গাড়ি চালানো এবং গাড়ি নিয়ে বেশ বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হতো। কারণ বলতে শুধু যে রাস্তাঘাটের অপ্রতুলতা বা খারাপ অবস্থা তা নয়। এছাড়াও আরো অনেক বাঁধা বিপত্তি পার হয়ে আজকের অবস্থায় এসেছে গাড়ি এবং ট্রাফিক ব্যবস্থা। গাড়ির সমস্যা গুলো যতটা না ছিল যান্ত্রিক তার চাইতে বেশি ছিল সামাজিক।

গাড়ি ছিল বৈষম্যের প্রতিক

ব্রিয়ান ল্যাডের লাভ অ্যান্ড হেট ইন দ্যা অটোমোটিভ এজ বইতে লিখেছেন,

১৯০০ সালের দিকে যাদের গাড়ি ছিল তাদের সবাই কমবেশি ধনী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তখন থেকেই তাঁরা তাদের গাড়ি চালানোর জন্য ভাড়াটে ড্রাইভার রাখতো। এইসব ভাড়াটে ড্রাইভাররা কখনো কল্পনাও করতে পারতো না যে তাঁরা একদিন গাড়ি চালাবে। শহুরে জীবনে গাড়িগুলো বিরূপ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিল। ইউরোপের গ্রামগুলোতে মানুষজন মনে করতো গাড়ি এসেছে মানেই কোন বড়লোক তাদের গ্রামে এসেছে। এবং রাস্তায় গাড়িওয়ালাদের ছুটে যাওয়া, বা পথ হারিয়ে ফেলা, এবং উচ্ছ্বাস দেখে, তাদেরকে ভয়, হিংসা এমনকি আনুগত্য করাও শুরু করেছিল।

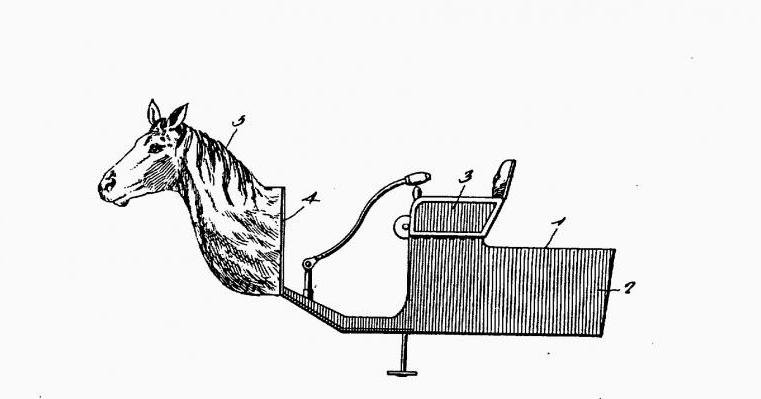

ঘোড়া ছেড়ে স্টিম আর গ্যাস চালিত গাড়ির ব্যবহার শুরু হলে, তখনও যাদের সেই সাধ্য ছিল না তাঁরা ঘোড়ার গাড়িই ব্যবহার করতো। এই ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া গুলো ইঞ্জিনের শব্দে ভয় পেয়ে যেত। গাড়ির গতি দেখে দৌড় দিতো। ফলে এক রকম বিপত্তিই তৈরি হয়েছিল। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার জন্য উরিয়া স্মিথ নামক একজন লোক, হর্সি হর্সলেস গাড়ির ডিজাইন করেন, তার ডিজাইনের মূল তত্ত্ব ছিল, গাড়ির সামনের দিকের অংশ একটি ঘোড়ারমত হবে। যাতে এটি দেখে অন্য ঘোড়া চলিত গাড়ির ঘোড়াগুলো ভয় না পায়।

আইন এবং সীমাবদ্ধতা

কিছু কিছু জায়গায় গাড়ি চালানোর জন্য নানান ধরণের নিয়ম নীতিমালা এবং আইন তৈরি শুরু হয়েছিল। ১৮৮৫ সালের দিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে অটোমোটিভ অ্যাক্ট গঠন করা হয়েছিল। এই বিধান অনুযায়ী, কোন গাড়ির গতিবেগ ঘন্টায় ৪ মাইলের বেশি হতে পারবে না। শহরের বেলায় সর্বোচ্চ সীমা ধরা হয়েছিল ঘন্টায় দুই মাইল। আরো নিয়ম ছিল যেমন, গাড়িতে তিন জনের বেশি বসতে পারবে না, এবং সামনের দিকে একজন সবসময় একটি লাল রঙের পতাকা ধরে থাকতে হবে।

এই লাল পতাকার আইন ধীরে ধীরে আমেরিকাতেও প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছিল। ১৮৯৪ সালে ভারমোন্টে এই আইন কার্যকর করা হয়েছিল। কোন কোন শহরেতো গাড়ি চালানোই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।

কনেক্ট্রিকাটে ১৯০১ সালে প্রথম বারের মতো স্পিড লিমিট আইন বাস্তবায়ন করেছিল। শহরে গাড়ির সর্বোচ্চ গতিবেগ ১২ মাইল প্রতি ঘন্টায় এবং শহরের বাইরে এই সীমা ছিল সর্বোচ্চ ১৫ মাইল প্রতি ঘন্টা। এই আইনকে আপাতদৃষ্টিতে খুব কঠোর মনে হলেও আদতে এতটা কঠোর ছিল না।কারণ সাধারন গাড়ি সেই সময়ে খুব একটা গতি নিয়ে চলতেও পারতো না।

ছিলো না কোন রোড সাইন, ট্রাফিক ব্যবস্থা

১৯০০ সালের মধ্যে প্রায় ৪০ জন গাড়ি প্রস্তুতকারক থাকলেও সেই সময়ে রাস্তায় কোন রোডসাইন, রোড লাইট, ট্রাফিক লাইট এমনকি লাইসেন্সের ও কোন বালাই ছিল না। রাস্তায় সবসময় হাউকাউ লেগে থাকত। গাড়ির সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলে এই সমস্যা আরো বেশি হারে বাড়তে থাকে। ১৯০৯ সালে গাড়ির সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ। ১৯১৬ সালে তা গিয়ে দাঁড়ায় সোয়া দুই মিলিয়ন বা বিশ লক্ষ পচিশ হাজারে। ১৯০৮ এর শুধু গ্রীষ্মকালে গাড়ি এক্সিডেন্টে প্রান হারিয়েছিল ৩১ জন!

শিকাগোতে তো গাড়ির দুর্নাম আরো বেশি পরিমাণে ছিল। শিকাগো বিচারক ট্রাইবুনাল থেকে ‘গাড়ি ম্যানিয়া এক ধরণের উন্মাদতা’ শিরোনামে প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছিল। কোন কোন ক্যাথোলিক চার্চে ধর্মযাজক গাড়ি চালনার উন্মাদনা নিয়ে বক্তব্য দিতেন। গাড়ি চালকদেরকে সেখানে নিকৃষ্ট হিসেবে উপস্থাপন করা হতো।

গাড়ি ছিল মানুষের কাছে হিংস্র জানোয়ার

১৯০৬ সালে জর্জিয়া কোর্ট অফ আপিল থেকে জেনোপেন হাডির অটোমোবাইল আইনের উপর রুল জারি করে। সেখানে বলা হয়েছিল, গাড়িকে একটি হিংস্র প্রাণীর মত বিবেচনা করতে হবে। এবং গাড়ি দিয়ে কারো জান মালের ক্ষতি হলে গাড়ির মালিককে পশু হিসেবে চিহ্নিত করে তার বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯১৭ সালে হারপার ম্যাগাজিনে ‘ভাগ্য এবং ১৫০০ ডলার’ শিরোনামে একটি লিখা ছাপা হয়েছিল। যেই লিখায় একজন হতভাগা লোকে অভিজ্ঞতা উঠে এসেছিল যার স্ত্রী একটি গাড়ি কেনার পর বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। তার স্ত্রী গাড়ি কেনার পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কারণে জরিমানা দিচ্ছে আর পকেটের টাকা গচ্ছা দিচ্ছিল। কখনো রাস্তার পাশে ফায়ার হাইটড্রেন্ট ভাঙ্গার জন্য, কখনো গাড়ি চালিয়ে পার্কের স্থাপনা ভাঙ্গার জন্য, কখনওবা বেশি গতিতে গাড়ি চালানোর জন্য বা গাড়ির জানালা দিয়ে চিৎকার করার জন্য।

গাড়ির সমস্যা অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা

গাড়ির কারণে মানুষের মৃত্যুর হার বেড়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে সেই সময় বেশ লিখালিখি হয়েছিল পত্রপত্রিকায়। গাড়ির সুবিধা তখনও মানুষ পুরোপুরিভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। কারণ গাড়ি চালনা নিয়ে তখন কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নীতিমালা ছিল না। এখনো প্রতি বছর গাড়ি এক্সিডেন্টে হাজারো মানুষ মারা যাচ্ছে তবে চাইলেই এইসব দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

তখনও গাড়ির পক্ষে এবং ঘোড়ার গাড়ির বিপক্ষে লিখালিখি হয়েছিল। ১৮৬৭ সালের দিকে প্রতি সপ্তাহে ঘোড়ার গাড়ির কারণে ৪ জন লোক মারা যেতো। এই মৃত্যুর হাত বর্তমান গাড়ি এক্সিডেন্টের মৃত্যু হারের চাইতেও বেশি। কারণ তখন গাড়ি যেমন কম ছিল, মানুষ ও কম ছিল।

গাড়ির যান্ত্রিক সমস্যা

এতসব সামাজিক আর আইনি বাঁধার পাশাপাশি যান্ত্রিক বিপত্তিও কম ছিল না। গাড়ির টায়ার পাংচার হয়ে যেত বার বার। স্টিয়ারিং এত স্মুথ ছিল না সেই সময়ে। কিছু কিছু গাড়িকে হাত দিতে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে চালু করতে হতো। আর রাস্তার অবস্থার সাথে মানানসই চাকাও ততটা উন্নত ছিল না। গাড়ি নিয়ে কোথাও যাওয়ার আগে সাথে অনেক কিছু নিয়ে যাওয়া লাগতো। না ছিল এখনকার মত উন্নত জানালা আর কাচ, না ছিল আগে থেকে রাস্তার অবস্থা বুঝার মত অবস্থা। তখনকার সময়ে গাড়ি নিয়ে দূরর পথ পারি দেয়া ছিল অনেকটা দুঃসাহসিক কাজ।

বর্তমান সময়ে তো গাড়ি নিয়ে এতো চিন্তাই করা লাগে না। গাড়ি কখন কোথায় কত বেগে চলছে তা গাড়িতে না থেকেও জানা যায়। ভেইকেল ট্র্যাকার আবিষ্কারের পর থেকে গাড়ির সব খবরাখবর তো বটেই, এমনকি রাস্তার খবরাখবরও থাকে এখন পকেটের মোবাইল ফোনে। এক সময়ে আমেরিকাতে বসে গাড়ি চালাতেও অনেক ঝামেলা পোহাতে হতো। আর এখন বাংলাদেশেই চলে এসেছে অনেক উন্নত ভেইকেল ট্র্যাকার। প্রহরী ভেইকেল ট্র্যাকার তো এখন সম্পূর্ণ বাংলাদেশেই তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ারদের মাধ্যমে। আজ থেকে ৫ বছর আগেও দেশে কোন ভেইকেল ট্র্যাকার উৎপাদনকারী ছিল না।

সময় যত যাবে ইতিহাস ও বদলে যাবে। নতুন প্রযুক্তি আসবে আর মানুষের সীমাবদ্ধতাও কমে যাবে। মানুষ নিজের জন্যই আরও উন্নত হয়ে ওঠে। আর এর ফলাফল ছড়িয়ে পড়ে সবখানে।